16.Juli

US-Zölle treffen Automobilzulieferer: Warum Wettbewerbsfähigkeit jetzt bedeutet, in Mexiko zu produzieren

Seit Beginn der zweiten Trump-Regierung im Januar 2025 befindet sich der weltweite Handelsmarkt in Aufruhr. Der US-Präsident hat Importzölle auf eine Vielzahl von Produkten eingeführt, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Besonders stark betroffen ist die Automobilindustrie, die sich mit weitreichenden Handelsbeschränkungen konfrontiert sieht.

Die seit April 2025 geltenden Zölle haben zu erheblichen Preissteigerungen für Verbraucher und deutlichen Gewinneinbußen in der Fahrzeugbranche geführt. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) enorme Bedeutung für die strategische Neuausrichtung der Automobilbranche. Durch eine Neuorganisation der Lieferketten innerhalb Nordamerikas und eine Erhöhung des regionalen Produktionsanteils lassen sich Zölle reduzieren oder sogar vollständig vermeiden.

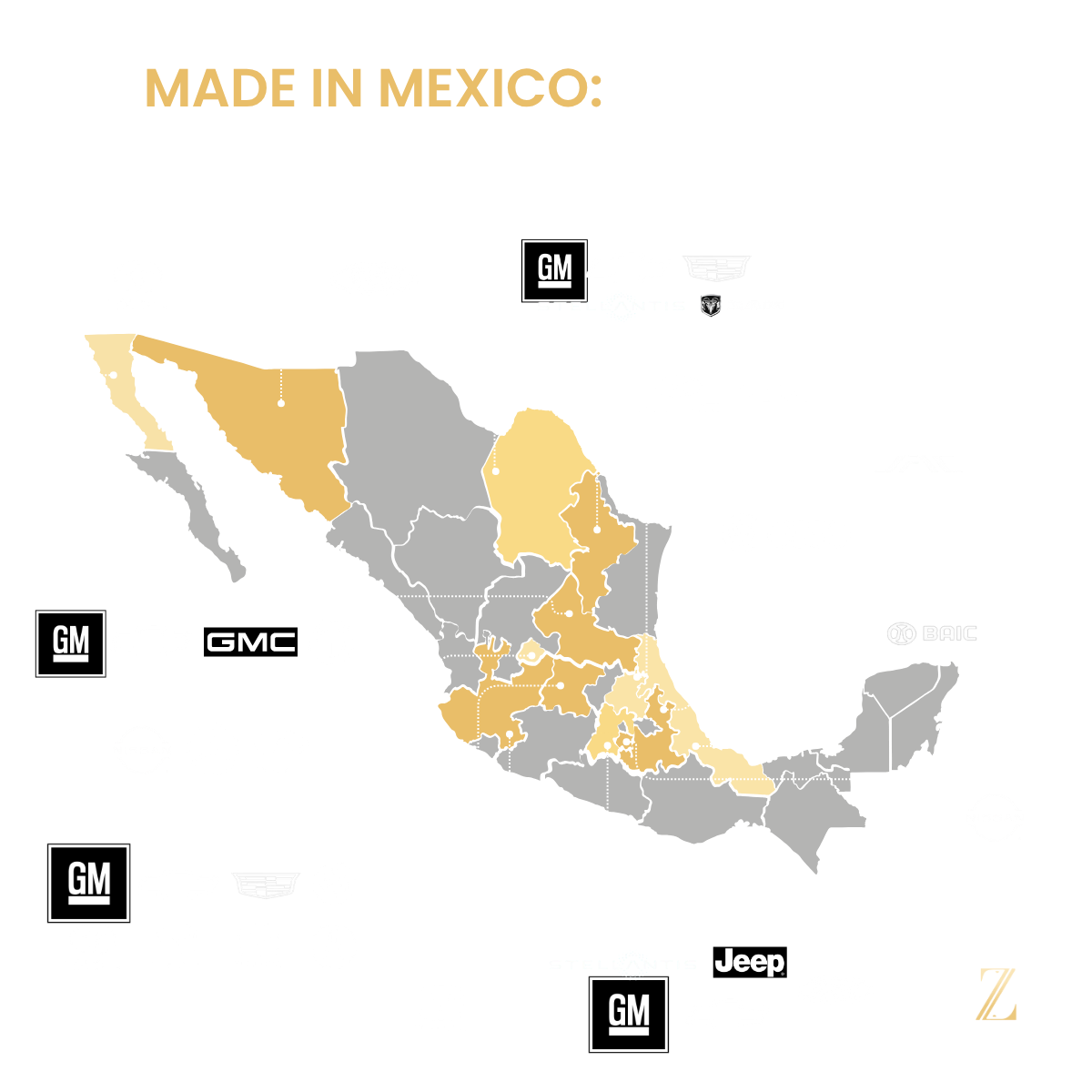

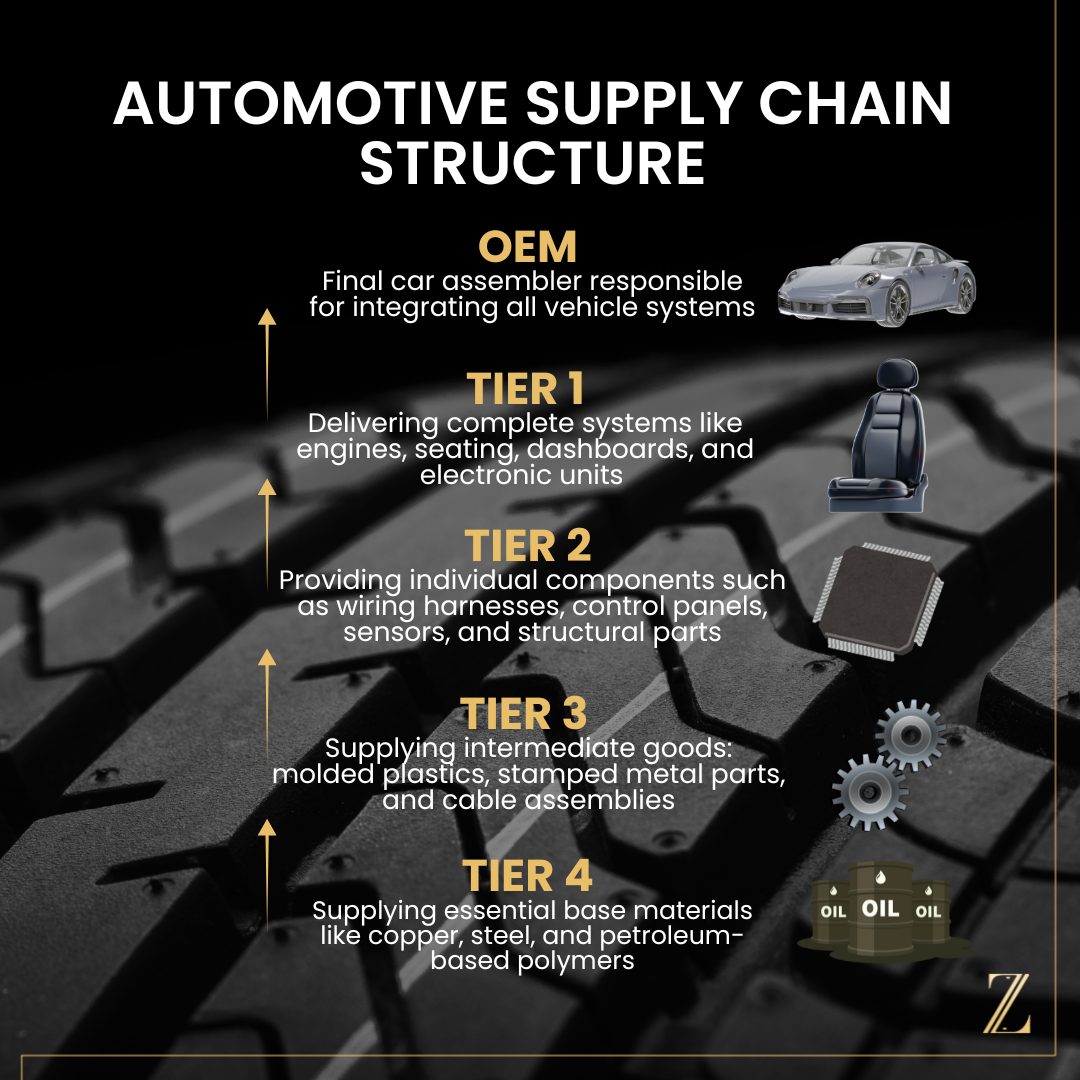

Der mexikanische Markt spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da er seit vielen Jahren ein bedeutender Standort der Branche ist. Vor allem OEMs und Tier-1-Zulieferer bemühen sich, ihre bislang auf Europa ausgerichteten Zulieferstrukturen in die USMCA-Handelszone zu verlagern.

Um die aktuellen Marktdynamiken und mögliche künftige Entwicklungen der Branche zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Entwicklung der nordamerikanischen Handelszone, den Übergang vom NAFTA- zum USMCA-Abkommen sowie die heutigen grenzüberschreitenden Lieferketten.

Von NAFTA zu USMCA

Bereits 1989 trat das erste Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada in Kraft und legte damit den Grundstein für eine umfassendere nordamerikanische Integration. Mexiko, das sich seit den 1980er-Jahren in einem Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befand, bekundete bald sein Interesse, einer trilateralen Freihandelszone beizutreten. Mit der Unterzeichnung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) im Jahr 1993 wurde dieses Ziel Wirklichkeit. Das Abkommen eröffnete Mexiko den Zugang zur größten Volkswirtschaft der Welt und versprach einen Anstieg des nationalen Wohlstands durch direkte Investitionen aus den Vereinigten Staaten.

Unterzeichnung des North American Free Trade Agreement

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nafta.jpg)

Als das NAFTA-Abkommen am 1. Januar 1994 in Kraft trat, eröffnete es ein neues Kapitel der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Ziel war es, einen gemeinsamen Freihandelsraum zu schaffen, der Zölle und andere Handelshemmnisse abbaut, um Wirtschaftswachstum, Investitionen und die globale Wettbewerbsfähigkeit der nordamerikanischen Mitgliedsstaaten zu fördern.

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen erhofften sich die USA auch sicherheitspolitische Effekte aus der Integration Mexikos. Durch eine Verringerung des Wohlstandsgefälles zwischen den Ländern sollte die illegale Migration unattraktiver werden. Zudem bot Mexiko ein kostengünstiges Produktionsumfeld, das sich im Wettbewerb mit asiatischen Märkten strategisch nutzen ließ. Die Verlagerung von Produktionsstätten sollte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie stärken. Ein Kernelement des Abkommens war die zollfreie Einfuhr von Automobilprodukten aus Mexiko in die USA, sofern diese einen regionalen Wertschöpfungsanteil (Regional Value Content, RVC) von mindestens 62,5 % erfüllten.

In den folgenden Jahren wuchsen die Volkswirtschaften aller drei Mitgliedsstaaten deutlich. Besonders Mexiko profitierte von der Schaffung zahlreicher Industriearbeitsplätze, vor allem im Automobilsektor. Bis 2018 erfüllten nahezu alle aus Mexiko und Kanada in die USA importierten Fahrzeuge die Anforderungen an den regionalen Wertschöpfungsanteil. Dennoch nahm die Kritik – insbesondere aus dem republikanischen Lager – im Laufe der Zeit zu: Rund ein Drittel der Arbeitsplätze in der US-Automobilindustrie ging seit Inkrafttreten von NAFTA verloren. Kritiker führten dies auf die Verlagerung der Produktion nach Mexiko zurück. Tatsächlich waren jedoch weniger als 5 % der Arbeitsplatzverluste direkt auf den Handel mit Mexiko zurückzuführen; der Großteil resultierte aus Automatisierung.

Mit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit 2017 setzte er eines seiner zentralen Wahlversprechen um: die Neuverhandlung des nordamerikanischen Handelsabkommens. Das Ergebnis war das United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), das am 1. Juli 2020 in Kraft trat. Inhaltlich handelte es sich weitgehend um eine Überarbeitung von NAFTA mit einigen neuen Elementen – insbesondere im Automobilsektor. So wurde der erforderliche regionale Wertschöpfungsanteil auf 70–75 % angehoben. Darüber hinaus müssen 40–45 % dieses Wertes von Beschäftigten stammen, die mindestens 16 US-Dollar pro Stunde verdienen (Labor Value Content, LVC). Diese Regelung sollte mehr Produktion in die USA und nach Kanada verlagern und Mexikos Attraktivität als Niedriglohnstandort verringern..

Unterzeichnung USMCA Abkommen während des G20 Gipfel in Buenos Arises in 2018.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Cumbre_de_l%C3%ADderes_del_G20_%2831225739037%29.jpg)

Entwicklung und aktuelle Situation

Fünf Jahre nach der Umsetzung des Abkommens lässt sich feststellen, dass es zu einem moderaten Anstieg von Arbeitsplätzen und Investitionen im US-Industriesektor geführt hat. Makroökonomisch betrachtet, insbesondere im Hinblick auf das BIP, blieben jedoch spürbare Effekte aus.

Unter NAFTA unterlagen lediglich 0,2 % der Fahrzeugimporte aus Mexiko und Kanada Zollabgaben. Bis 2023 war dieser Anteil auf 8,2 % gestiegen. Dieser deutliche Anstieg deutet darauf hin, dass viele Unternehmen entweder nicht in der Lage oder nicht bereit sind, die neuen USMCA-Ursprungsregeln einzuhalten. Anstatt ihre komplexen globalen Lieferketten durch milliardenschwere Investitionen auf Nordamerika umzustellen, nehmen sie lieber die vergleichsweise geringen Strafzölle von rund 2,5 % in Kauf.

Mit der Wiederwahl Donald Trumps und Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025 machte der Präsident Zölle erneut zu einem zentralen Thema. Unter Verweis auf das USMCA-Abkommen – das er selbst unterzeichnet hatte – fragte Trump kritisch: „Wer würde so etwas jemals unterschreiben?“ und bemängelte, dass einzig Mexiko und Kanada davon profitierten.

Im Rahmen seines Wahlprogramms kündigte Trump eine Reihe weitreichender handelspolitischer Maßnahmen an, um die US-amerikanische Binnenwirtschaft zu stärken. Am 4. März 2025 verhängte er einen Sonderzoll von 25 % auf die meisten Importe aus Kanada und Mexiko – ausgenommen Produkte, die den USMCA-Ursprungsregeln entsprechen. Später weitete er die Zollmaßnahmen weltweit aus und führte branchenspezifische Zölle von bis zu 25 % auf Automobile und bis zu 50 % auf Metallprodukte ein, unter Berufung auf Section 232 des Trade Expansion Act. Zur Begründung weitergehender Handelsbeschränkungen berief er sich zudem auf den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) und setzte globale Zölle zwischen 10 % und 50 % fest, während der ursprüngliche Satz von 25 % für Kanada und Mexiko beibehalten wurde.

In einer weiteren Ankündigung vom 12. Juli 2025 schlug Trump vor, die Zölle auf Importe aus Mexiko von 25 % auf bis zu 30 % zu erhöhen, mit geplanter Umsetzung zum 1. August 2025. Ob diese Erhöhung tatsächlich in Kraft tritt, bleibt ungewiss, da ähnliche Maßnahmen in der Vergangenheit oft vor Inkrafttreten neu verhandelt oder zurückgezogen wurden.

Neue Möglichkeiten mit USMCA-Schutz

Obwohl diese Zölle offiziell als globale Maßnahmen dargestellt werden, haben sie erhebliche Sorgen um die Stabilität und Resilienz der nordamerikanischen Lieferketten ausgelöst – insbesondere im Automobilsektor, in dem grenzüberschreitende Integration tief verankert ist. Wie genau werden diese neuen Handelsbarrieren die Branche beeinflussen? Und welche Folgen ergeben sich für Hersteller, die im Rahmen des USMCA agieren?

Europäische OEMs und Tier-1-Zulieferer, die bislang stark auf globale Lieferketten gesetzt haben, geraten durch die neu verhängten Zölle zunehmend unter Druck. Die auf Grundlage von Section 232 und des IEEPA erlassenen Sanktionen führen zu höheren Importkosten für Materialien, die aus Drittländern – aber auch aus Mexiko und Kanada – bezogen werden. Wichtig ist hierbei, dass Trump klargestellt hat, dass der neu vorgeschlagene 30 %-Zoll nicht für den Automobilsektor gilt, der weiterhin dem bestehenden sektorspezifischen Satz von 25 % unterliegt.

Eine Möglichkeit, diese Zölle zu umgehen, besteht in der Produktion nach den USMCA-Vorgaben – das heißt unter Einhaltung sowohl der Anforderungen an den regionalen Wertschöpfungsanteil (Regional Value Content, RVC) als auch des Arbeitswertanteils (Labor Value Content, LVC). Entspricht ein Produkt den USMCA-Kriterien, kann es zu deutlich reduzierten Zollsätzen in die USA importiert werden, und die neuen Handelsbarrieren finden keine Anwendung.

Werden Fahrzeuge in die Vereinigten Staaten eingeführt und soll von den niedrigeren Zollsätzen des United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) profitiert werden, müssen spezifische Ursprungsregeln erfüllt sein – nicht nur für das gesamte Fahrzeug, sondern auch für einzelne Komponenten. Dazu gehört die Einhaltung der vorgeschriebenen RVC- und LVC-Werte. Nur wenn diese Anforderungen erfüllt sind, gelten die Teile als USMCA-konform – und nur der Anteil, der von außerhalb Nordamerikas stammt, unterliegt dann Zöllen.

OEMs und Tier-1-Zulieferer sind seit vielen Jahren stark in Mexiko vertreten. Angesichts der aktuellen Lage orientieren viele ihre Lieferketten nun strategisch neu und setzen verstärkt auf Produktion und Beschaffung innerhalb Nordamerikas, um die Anforderungen an den lokalen Wertschöpfungsanteil zu erfüllen.

Diese Entwicklung eröffnet Chancen für Tier-2- bis Tier-4-Zulieferer. Viele Unternehmen in diesen Stufen sind bislang nicht in Nordamerika präsent – eine Lücke, die OEMs und Tier-1s nun gezielt schließen wollen. Lokale Investitionen und Produktionsverlagerungen könnten hier einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen. Der Aufbau regionaler Lieferstrukturen stärkt nicht nur die eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern erhöht auch die Resilienz der gesamten Lieferkette – insbesondere vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Spannungen.

Ein Blick in die Zukunft

hDie Verlagerung von Lieferketten auf den nordamerikanischen Kontinent eröffnet insbesondere für Tier-2- bis Tier-4-Zulieferer erhebliche Markteintrittschancen. Kurzfristig bringt dieser Wandel jedoch auch gewisse Herausforderungen mit sich. So liegen die Produktionskosten in Nordamerika im Allgemeinen höher als in den meisten asiatischen Ländern. Hinzu kommt die schwer vorhersehbare US-Zollpolitik: Zölle werden – insbesondere unter der Trump-Regierung – häufig kurzfristig angekündigt und anschließend verschoben, neu verhandelt oder ausgesetzt.

Gleichzeitig offenbart dieses Muster eine strategische Grundrealität: Die USA erkennen die zentrale Bedeutung der Lieferketten in Mexiko und Kanada für ihr eigenes Wirtschaftswachstum und ihre industrielle Stärke. Selbst wenn Zölle zunächst angekündigt werden, werden sie selten vollständig umgesetzt – ein klares Indiz für den hohen Stellenwert stabiler Handelsbeziehungen innerhalb Nordamerikas. Mit Blick auf die Zukunft ist daher wahrscheinlich, dass neue Zölle gegen Mexiko oder Kanada vor ihrem Inkrafttreten überarbeitet oder zurückgezogen werden.

Trotzdem bleibt ein gewisses Maß an Unsicherheit bestehen, bedingt durch das politische Gesamtumfeld. Trumps aktuelle Amtszeit endet Anfang 2029, und es ist unklar, welche Richtung die US-Außenpolitik danach einschlagen wird. Insbesondere in der Handelspolitik steht offen, ob der gegenwärtige protektionistische Kurs beibehalten oder durch eine offenere, kooperativere Strategie ersetzt wird.

Langfristig überwiegen jedoch die Vorteile einer nordamerikanischen Lieferkette. Die Beziehungen zwischen den USA und China bleiben angespannt, und Prognosen deuten eher auf eine weitere Verschlechterung als auf Entspannung hin. Auch andere asiatische Länder verlieren an Attraktivität, da sie außerhalb des geopolitischen Einflussbereichs der USA liegen und somit ein höheres strategisches Risiko darstellen.

Mexiko und Kanada hingegen profitieren von ihrer Integration in das US-amerikanische Handelsökosystem. Das Risiko, dass zusätzliche Zölle oder Handelsbarrieren gegen asiatische „Niedriglohnländer“ verhängt werden, ist deutlich größer als neue Beschränkungen gegenüber Kanada oder Mexiko. Damit sind Produktionsstandorte in Nordamerika nicht nur wirtschaftlich tragfähig, sondern auch strategisch sicherer.

Zudem schrumpft der Lohnkostenvorteil Asiens durch den zunehmenden Automatisierungsgrad. In der Fertigung – insbesondere in der Automobilindustrie – gewinnen Faktoren wie Materialverfügbarkeit, verlässliche Lieferzeiten und die Resilienz der gesamten Lieferkette zunehmend an Bedeutung, während die reinen Arbeitskosten in den Hintergrund treten. Dieser Trend setzte bereits vor Jahren ein, erhielt jedoch während der Covid-19-Pandemie erheblichen Auftrieb, als die Verwundbarkeit weit entfernter Lieferketten deutlich wurde. Infolgedessen hat sich das Konzept des „Nearshoring“ – also die Verlagerung der Produktion näher an den Endverbraucher – zu einer zentralen Strategie globaler Unternehmen entwickelt, um Flexibilität zu steigern und Risiken zu reduzieren.

Fazit – Expansion nach Mexiko in Betracht ziehen

Die erneute Zolloffensive der Trump-Regierung hat globale Lieferketten aus dem Gleichgewicht gebracht und die Automobilindustrie – insbesondere europäische OEMs und Tier-1-Zulieferer – gezwungen, ihre Strategien neu zu überdenken. Die zentrale Erkenntnis: Nordamerika und insbesondere Mexiko entwickeln sich zum Dreh- und Angelpunkt einer zukunftssicheren Automobilproduktion. Um Zölle zu umgehen und wettbewerbsfähig zu bleiben, verlagern immer mehr Unternehmen ihre Aktivitäten so, dass sie den USMCA-Vorgaben entsprechen.

Diese Neuausrichtung eröffnet Tier-2- bis Tier-4-Zulieferern erhebliche Chancen, bestehende Lücken im nordamerikanischen Liefernetz zu schließen. Zwar stellen kurzfristige Unsicherheiten und höhere Produktionskosten weiterhin Herausforderungen dar, doch überwiegen langfristig die Vorteile deutlich – stärkere regionale Integration, höhere Resilienz der Lieferkette und geringere geopolitische Risiken. Die Verlagerung der Produktion in die USMCA-Region ist längst keine Option mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit. Wer jetzt nicht mit eigener Produktion nach Nordamerika expandiert, riskiert, dass Wettbewerber diese Chance ergreifen – und am Ende die eigenen Kunden auf dem Kontinent verliert.

Wie Zeitgeist hilft

Wenn Sie den Einstieg in den mexikanischen Markt in Betracht ziehen, ist es entscheidend, die regionalen Unterschiede zu kennen, die Ihren Erfolg maßgeblich beeinflussen können. Arbeitskosten, Infrastruktur und Zugang zu Lieferketten variieren im Land erheblich – in manchen Regionen liegen die Kosten auf dem Niveau bestimmter asiatischer Standorte, in anderen nähern sie sich US-amerikanischen Werten an.

Die Zeitgeist Consulting Group unterstützt internationale Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen – auf Basis detaillierter Standortanalysen mit mehr als 90 harten und weichen Standortfaktoren. Unsere Analysen sind passgenau auf Ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnitten und stellen sicher, dass Ihre Investition sowohl effizient als auch strategisch optimal platziert ist.

Dank unserer Zusammenarbeit mit P3 – einem erfahrenen Partner mit tiefgreifender Expertise im Automobilsektor und technischem Know-how – begleiten wir Sie bei Ihrer Expansion, indem wir komplexe Zollstrukturen navigieren, die Einhaltung der USMCA-Anforderungen sicherstellen und einen reibungslosen Produktionsanlauf ab dem ersten Tag ermöglichen. Falls Ihr Unternehmen bereits in Mexiko tätig ist, unterstützen wir Sie zudem dabei, Ihre Lieferketten- und Lokalisierungsstrategie zu prüfen und zu optimieren, um Ihre regionale Präsenz zu stärken.

Warten Sie nicht, bis die Konkurrenz den ersten Schritt macht.

Kontaktieren Sie uns für ein erstes Beratungsgespräch, und lassen Sie uns gemeinsam ausloten, wie Ihr Unternehmen in Mexiko und Nordamerika erfolgreich wachsen kann.

Referenzen

Renshaw, J., Acharya, B., & Garrison, C. (2025, July 13). Trump intensifies trade war with threat of 30% tariffs on EU, Mexico. Reuters. https://www.reuters.com/business/trump-announces-30-tariffs-eu-2025-07-12/

The White House (2025a) Fact Sheet: President Donald J. Trump Restores Section 232 Tariffs. Available at: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-restores-section-232-tariffs/

The White House (2025b) Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes Tariffs on Imports from Canada, Mexico, and China. Available at: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-imposes-tariffs-on-imports-from-canada-mexico-and-china/

Thompson Hine LLP (2025) Section 232 Aluminum and Steel Tariffs Increased to 50% Except for UK; Significant Changes Made to Calculating and Stacking of Tariffs. Thompson Hine LLP. Available at: https://www.thompsonhinesmartrade.com/2025/06/section-232-aluminum-and-steel-tariffs-increased-to-50-except-for-uk-significant-changes-made-to-calculating-and-stacking-of-tariffs/

The Economic Times (2024) US News: ‘Who would sign a thing like this?’ – Donald Trump accidentally insults himself, slams trade deal US-Mexico-Canada Agreement. Available at: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/global-trends/us-news-who-would-sign-a-thing-like-this-donald-trump-accidentally-insults-himself-slams-trade-deal-us-mexico-canada-agreement/articleshow/118608791.cms?from=mdr

Peterson Institute for International Economics (2014) PIIE Briefing 14‑3: NAFTA 20 Years Later. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics. Available at: https://www.piie.com/publications/piie-briefings/nafta-20-years-later

USTR (2024) USMCA Autos Report to Congress. Office of the United States Trade Representative. Available at: https://ustr.gov/sites/default/files/2024%20USMCA%20Autos%20Report%20to%20Congress_0.pdf

Gehring, H. and Kleider, H. (2004) NAFTA und das Freihandelsabkommen Mexikos mit der Europäischen Union – Ein Vergleich. Konrad-Adenauer-Stiftung. Available at: https://www.kas.de/de/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/nafta-und-das-freihandelsabkommen-mexikos-mit-der-europaeischen-union-ein-vergleich